Trending News:

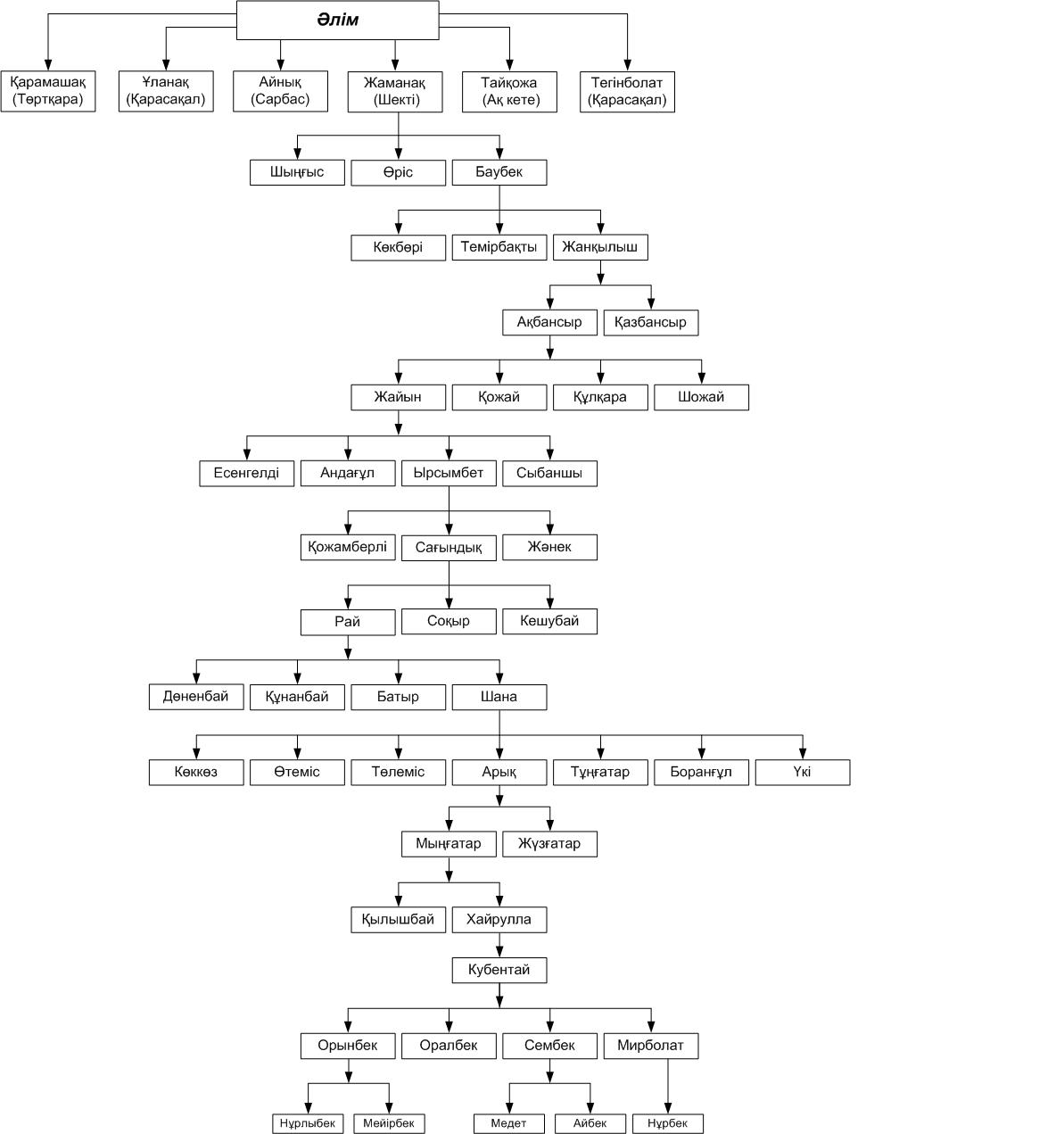

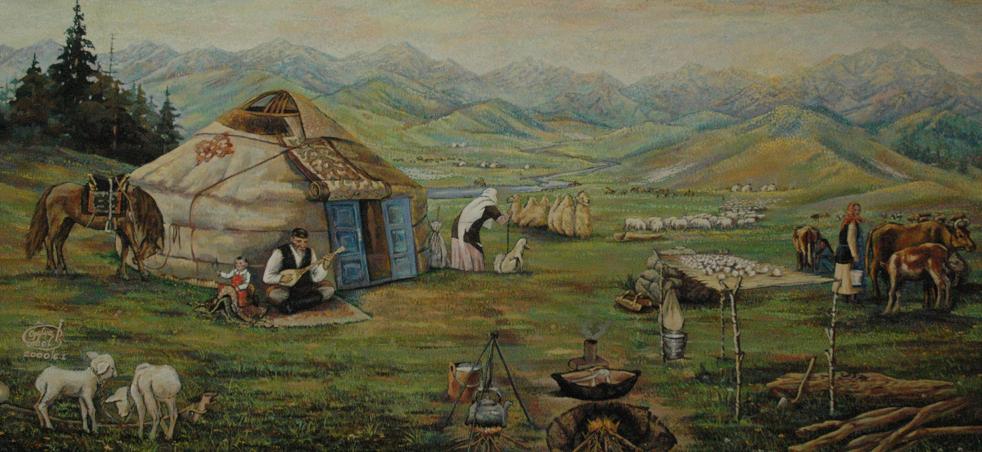

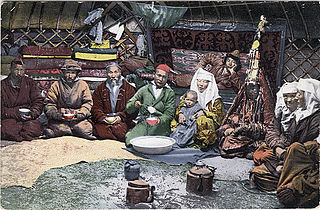

Экономика Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста.Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту ЕвросоюзаМониторинг программы «Доступный интернет» по проекту ЕвросоюзаТемірхан МедетбекДень Победы!Подвиг Рахимжана КокшкарбаеваДень Защитника Отечества1 Мая КазахстанБайконурАральское мореСписок памятников Алматы: ключевые культурные и исторические объектыКазахские народные музыкальные инструментыТаза КазахстанБауырсақ – Қазақ Дастарқанының Мәртебелі АсыҚазақша күресЖамбы атуКокпар у казаховНаурыз мейрамыПопулярные казахстанские праздникиКазахские шежире (родословные)Барсакельме́сский госуда́рственный приро́дный запове́дникКазахский ауылБозжыраКазахские традицииНациональные программы КазахстанаДень книги в КазахстанеЗдания и сооружения АстаныТогызкумалакКазахские султаныЮрта киіз үйБанки КазахстанаПрограмма восстановления туранского тигра в Казахстане:Садвакасова, Мадина БакытжановнаПамятники Маншук Маметовой в АлматыГостеприимство (Қонақасылдық) у казахов: история, традиции и современностьЖетыруҚыз қууАударыспакКөрісу АмалДулат Исабеков: биография и творческий путьСписок высших учебных заведений КазахстанаГарифулла КурмангалиевКазахская кухняЗайсан озероБекет-Ата подземная мечетьИбрай АлтынсаринБайулыРэкетир (фильм)Асык атуБайгеСписок вооружения и военной техники Сухопутных войск КазахстанаОзера КазахстанаБанк Развития КазахстанаПрофессиональные праздники КазахстанОхота с ловчими птицами (беркутчи)Дугалова, Жанар АсылбековнаШомекейНациональный банк Республики КазахстанКазахские головные уборыСовременные писатели КазахстанаТоленгитСписок аэропортов КазахстанаМаркако́льский госуда́рственный приро́дный запове́дникУакАтабек, АронАбдирашев, ЖарасканУйсын-ногайАбай КунанбаевМайлин, Беимбет ЖармагамбетовичБоровоеЯнгикент (городище)ТелеуТама (казахский род)КетеКазахский родБешбармак — лучшие рецептыШекты́КайындыКайындыЖагалбайлыБерш (казахский род)Отбасы банкАлимулыСписок островов КазахстанаАлшынКазахские традиции гостеприимстваАлбаны (каз. албан)АдайАлакольКольсайские озераАрало-Каспийские степные племенаКабанбай батырМухамед-кызы, МайраИссык озероДулатыДулатыЕскалиева, Нагима ХабдуловнаКазыбек биБогенбай-батырПещеры Казахстана

Trending News:

Экономика Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста.Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту ЕвросоюзаМониторинг программы «Доступный интернет» по проекту ЕвросоюзаТемірхан МедетбекДень Победы!Подвиг Рахимжана КокшкарбаеваДень Защитника Отечества1 Мая КазахстанБайконурАральское мореСписок памятников Алматы: ключевые культурные и исторические объектыКазахские народные музыкальные инструментыТаза КазахстанБауырсақ – Қазақ Дастарқанының Мәртебелі АсыҚазақша күресЖамбы атуКокпар у казаховНаурыз мейрамыПопулярные казахстанские праздникиКазахские шежире (родословные)Барсакельме́сский госуда́рственный приро́дный запове́дникКазахский ауылБозжыраКазахские традицииНациональные программы КазахстанаДень книги в КазахстанеЗдания и сооружения АстаныТогызкумалакКазахские султаныЮрта киіз үйБанки КазахстанаПрограмма восстановления туранского тигра в Казахстане:Садвакасова, Мадина БакытжановнаПамятники Маншук Маметовой в АлматыГостеприимство (Қонақасылдық) у казахов: история, традиции и современностьЖетыруҚыз қууАударыспакКөрісу АмалДулат Исабеков: биография и творческий путьСписок высших учебных заведений КазахстанаГарифулла КурмангалиевКазахская кухняЗайсан озероБекет-Ата подземная мечетьИбрай АлтынсаринБайулыРэкетир (фильм)Асык атуБайгеСписок вооружения и военной техники Сухопутных войск КазахстанаОзера КазахстанаБанк Развития КазахстанаПрофессиональные праздники КазахстанОхота с ловчими птицами (беркутчи)Дугалова, Жанар АсылбековнаШомекейНациональный банк Республики КазахстанКазахские головные уборыСовременные писатели КазахстанаТоленгитСписок аэропортов КазахстанаМаркако́льский госуда́рственный приро́дный запове́дникУакАтабек, АронАбдирашев, ЖарасканУйсын-ногайАбай КунанбаевМайлин, Беимбет ЖармагамбетовичБоровоеЯнгикент (городище)ТелеуТама (казахский род)КетеКазахский родБешбармак — лучшие рецептыШекты́КайындыКайындыЖагалбайлыБерш (казахский род)Отбасы банкАлимулыСписок островов КазахстанаАлшынКазахские традиции гостеприимстваАлбаны (каз. албан)АдайАлакольКольсайские озераАрало-Каспийские степные племенаКабанбай батырМухамед-кызы, МайраИссык озероДулатыДулатыЕскалиева, Нагима ХабдуловнаКазыбек биБогенбай-батырПещеры Казахстана

Latest Story

Экономика Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста.Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту Евросоюза

Экономика Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста.Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту Евросоюза Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту Евросоюза

Мониторинг программы «Доступный интернет» по проекту Евросоюза Темірхан Медетбек

Темірхан Медетбек День Победы!

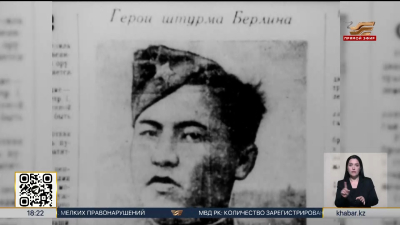

День Победы! Подвиг Рахимжана Кокшкарбаева

Подвиг Рахимжана Кокшкарбаева День Защитника Отечества

День Защитника Отечества 1 Мая Казахстан

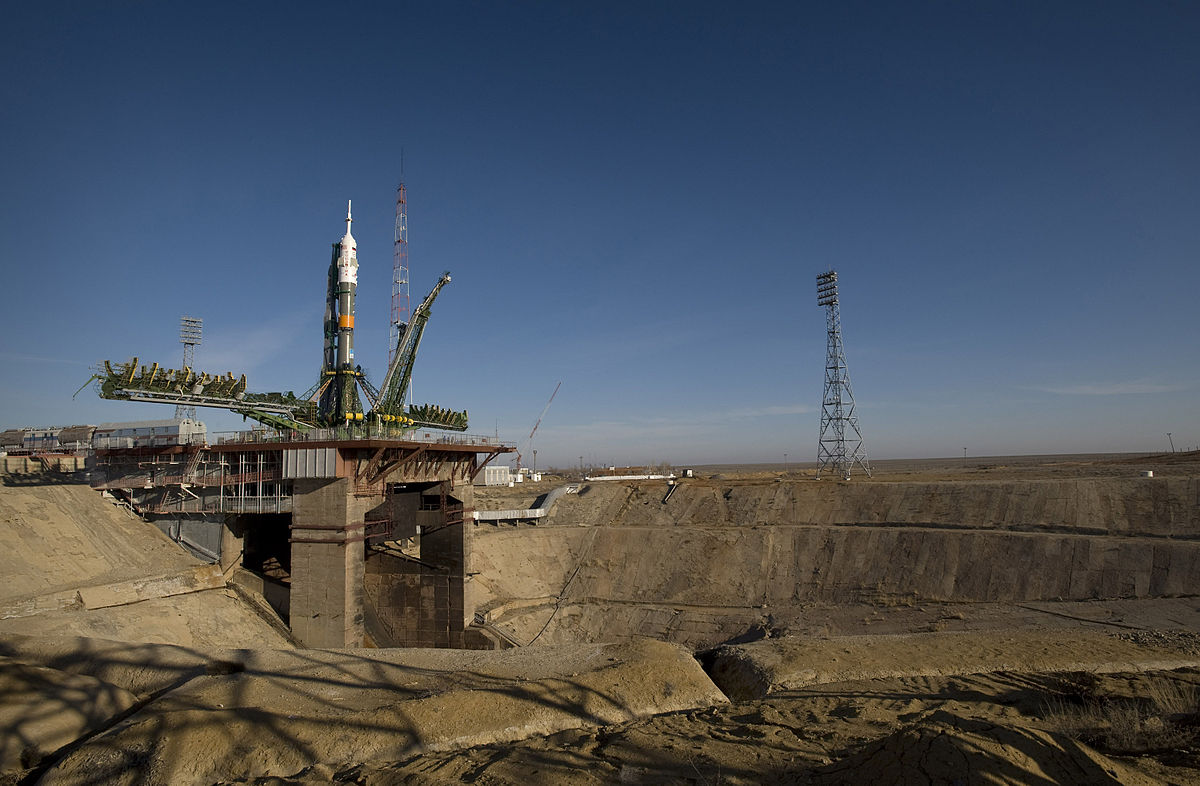

1 Мая Казахстан Байконур

Байконур Аральское море

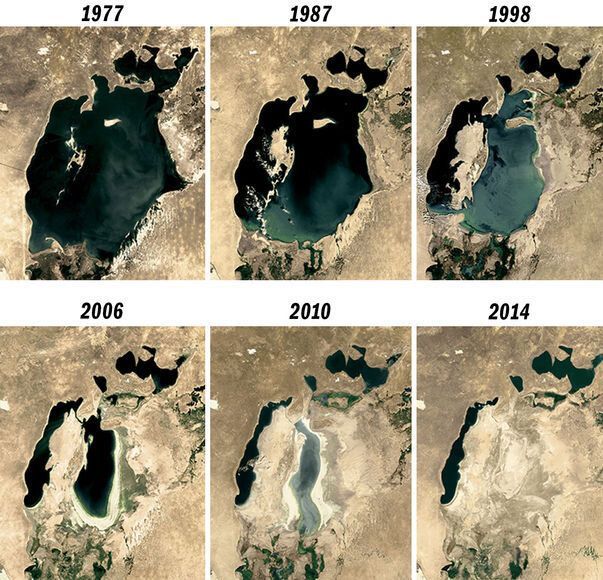

Аральское море