Сакские племена на северо-восточной периферии центральноазиатского эллинизма

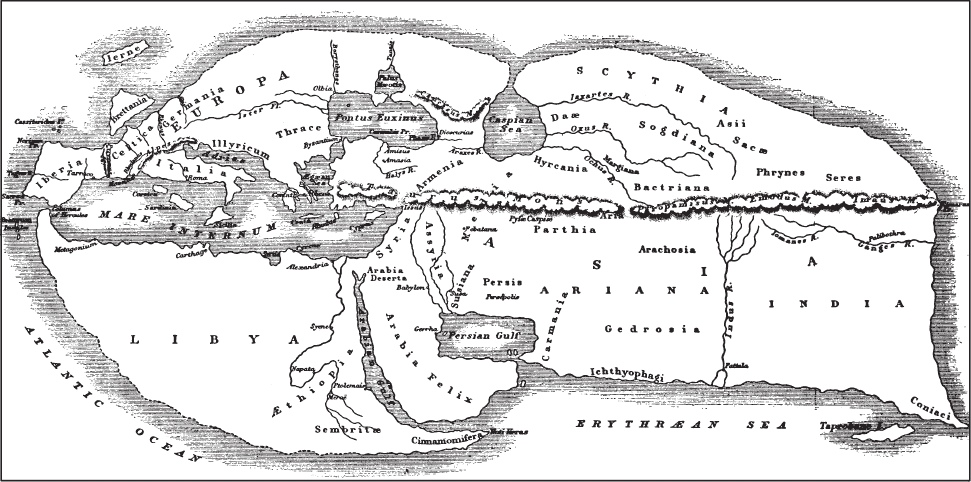

В результате завоеваний Александра Македонского большая часть центральноазиатского региона (его главные земледельческие районы) оказалась интегрирована в расширенное завоеваниями эллинистическое сообщество. После недолгого периода замешательства, вызванного смертью великого царя и полководца, все бывшие греко-македонские владения в Центральной Азии были реинтегрированы Селевком I Никатором. Селевкидами были заложены основы политики управления покоренным регионом, продолженной их наследниками из Греко-Бактрийского царства.

Эта политика отличалась своей враждебностью по отношению к местному кочевому (сакскому) населению. В конечном итоге, она привела к выдавливанию сако-массагетских племен из центральноазиатского междуречья, их вытеснению на северную и северо-восточную периферию эллинистической Центральной Азии.

Основой своего регионального господства новые власти считали преумножение числа местных греко-македонских общин и увеличение, таким образом, общей доли и значения эллинского населения. Возникшие в Центральной Азии многочисленные полисы требовали бесперебойного снабжения водой и сельскохозяйственной продукцией, что представляло насущную проблему. В виду недостаточного естественного орошения, огромные территории вокруг небольших согдийских оазисов были, зачастую, непригодны для обработки.

По этой причине значительное количество местного населения практиковало кочевой образ жизни и было слабо включено в региональную экономическую систему. Существующие земледельческие общины были немногочисленны, неэффективны и малопродуктивны.

Эллинистическая модернизация потребовала создания в регионе разветвленной системы искусственного орошения, достигшей в период центральноазиатской античности выдающихся результатов. Постоянно увеличиваясь, длина ведущих магистральных каналов превысила сотню километров. Эксплуатация сложных и масштабных ирригационных сооружений обусловила процесс унификации земель в единую, непрерывную территорию, экономически и политически интегрированную. Этот процесс был связан с переходом от менее продуктивной экосистемы (болота, тростниковые пласты, прибрежные леса, полупустынная степь, можжевеловые заросли) к более продуктивной в соответствии с критериями экономики, построенной сетью иерархически организованных рынков и исполнительных властей. При этом консолидация эллинских владений сопровождалась вытеснением неуправляемого кочевого сакского населения из пределов Согдианы в Приаралье, а также в нижнее и среднее течение Сырдарьи.

Впрочем, селевкидских наместников («епархов») не устраивало и такое беспокойное соседство. По крайней мере, два из них – Демодам и Патрокл предприняли масштабные наступательные операции, имевшие целью отбросить сакские племена как можно дальше от оазисов Согдианы, Маргианы и Бактрии.

Демодам, грек из Милета, в должности стратега возглавлял на востоке местные военные силы Селевкидского царства в начальный период совместного правления Селевка I и его сына Антиоха (293–280 гг. до н. э.). Собрав из сил греко-македонских гарнизонов внушительный экспедиционный корпус, Демодам спланировал и провел удачную военную операцию против соседних сакских племен. Он действовал наступательно: решительно пересек Яксарт (Сырдарью), бывший политической и ментальной границей двух цивилизаций, и продвинулся в глубинные районы, подконтрольные кочевникам. В знак своей полной победы над саками Демодам воздвиг за Яксартом алтари Аполлону.

Успешная компания существенно раздвинула центральноазиатские пределы греко-македонской ойкумены, как минимум, до Ташкентского оазиса (Чач – Чирчик – Ангренская долина). Политическим актом, закрепляющим необратимость состоявшегося расширения, стало основание на завоеванных территориях нового крупного города и административного центра Антиохии Скифской (или Антиохии Заяксартской).

На этом наступательная активность селевкидских наместников не иссякла. Преемник Демодама Патрокл в 80-е годы ІІІ века до нашей эры провел масштабную комбинированную (с привлечением флота) военную акцию, пройдя вдоль побережья Каспийского моря. По-видимому, с этого времени в орбиту эллинистической Центральной Азии был вовлечен Хорезм .

Вполне естественно считать, что греко-бактрийские цари, оперировавшие военно-политическими ресурсами, намного превышавшими таковые ахеменидских сатрапов и селевкидских епархов, впоследствии добились и гораздо большего расширения северо-восточных границ своих владений. Не будет преувеличением включать в сферу влияния Греко-Бактрийского царства в первой половине ІІ века до нашей эры Фергану и некоторые оазисы среднего течения Сырдарьи, например, Отрар.

Принципиально новый этап в отношениях сако-массагетских племен и центральноазиатских эллинистических режимов наступил во второй четверти II века до нашей эры. В 60-х годах этого столетия сакские племена были выбиты из предгорий Тянь-Шаня пришедшими из Турфанской котловины племенами юечжей. Не будучи в силах противостоять захватчикам, саки покинули родные места и, перевалив Памир, заняли Гибинь (Кашмир). Впоследствии, распространившись далеко на юг, установив свой контроль над долиной Инда практически на всем ее протяжении, саки (в индийской традиции «кшатрапы») переживут ренессанс, но он уже не будет иметь никакого отношения к событиям в Центральной Азии.

Центральноазиатский период в истории греков продлился немногим дольше.

Вынужденные вскоре покинуть недавно завоеванные территории, юечжи под давлением другого евразийского племени – усуней, мигрировали на юг в Ферганскую долину и далее в Согдиану и Бактрию. Местное Греко-Бактрийское царство оказалось не в состоянии противостоять нашествию и в 30-х годах II века до н. э. рухнуло под его напором. Свою частичную независимость сохранили лишь несколько небольших греческих владений (Каписа, Уддияна, Таксила), разбросанных на отрогах Гиндукуша. Впрочем, их история протекала уже за пределами непосредственно Центральной Азии, а исчезновение в следующем столетии означало окончательный конец причудливого феномена центральноазиатского эллинизма.